多年来,重金属对环境和公众健康的负面影响一直是主要关切点。铜(Cu)是常见于采矿、冶炼、半导体制造和冶金等行业废水中的重金属离子之一。工业废水中铜的浓度因工艺流程而异,多数情况下在10-150 mg·L⁻¹范围内。为减轻其对环境的影响,含铜废水在排入任何受纳水体前必须进行深度处理。

尽管美国环境保护署(US EPA)未将铜列为致癌物质,但过量摄入会引发一系列严重的毒理学问题,如呕吐、痉挛、抽搐、恶心、腹泻、上腹疼痛、头晕,甚至可能致命。根据世界卫生组织(WHO)的指南,饮用水中铜的(健康)基准指导值为2 mg·L⁻¹。不可否认,铜是人体必需的微量营养素,但每日需求量很小。美国和加拿大近期制定了人体铜的推荐膳食摄入量(RDA),例如成人为900 μg·d⁻¹,而3岁以下儿童仅为340 μg·d⁻¹。

铜离子去除的传统方法,如吸附、离子交换、化学沉淀、絮凝沉降和浮选技术,常伴有诸多缺点,包括处理过程中添加化学品产生污泥、离子去除不完全以及处理周期长。近十年来,膜技术已广泛应用于水和废水处理过程。其中,纳滤(NF)膜为从水源中分离多价离子提供了一个优异的替代方案。

通常,纳滤膜在中性和碱性条件下带负电。因此,其离子分离机制同时受空间位阻效应(筛分)和电荷效应(唐南排斥)支配。由于纳滤的操作压力低于反渗透(RO),其在达到相同水通量时能耗显著更低。在纳滤膜去除铜离子方面,先前的研究表明其截留率可达98%以上。

本研究的主要目的是评估纳滤膜在正向渗透(FO)和压力延迟渗透(PRO)取向下,用于渗透驱动过程去除铜离子的潜力。我们对四种商业膜(NF90、DK、NDX 和 PFO)进行了表征与评估,比较了它们在渗透驱动与压力驱动过程中的性能。

2. 实验方法

2.1. 纳滤膜

表1列出了本工作用于铜离子去除的四种纳滤膜的信息。所有平板膜均购自不同厂商,为干态。使用前,膜在室温下于水中浸泡数天。各膜的孔径和聚合物材料由制造商提供,但PFO膜的相关信息未知。

2.2. 压力驱动膜过滤

在进行FO/PRO测试前,所有膜均参照先前文献所述程序,在死端过滤池(Sterlitech, HP4750)中评估其水通量和溶质截留率。首先,将有效面积为14.62 cm²的膜在1.1 MPa下压实30分钟,以达到稳定通量。压实后,在1 MPa操作压力下,根据以下方程测定膜的纯水通量 Jw(L·m⁻²·h⁻¹) 和水渗透系数 A(L·m⁻²·h⁻¹·MPa⁻¹):

J_w = \frac{\Delta V}{A_m \Delta t}

A = \frac{J_w}{\Delta P}其中 Am为有效膜面积,ΔP、Δt和 ΔV分别为跨膜压差、时间间隔和渗透液体积差。

膜的截留性能通过过滤100 ppm的单一溶质(MgCl₂ 或 Cu²⁺)溶液30分钟(1 MPa)来评估。盐溶液过滤时的水通量按上述计算,溶质截留率 R(%)按下式计算:

R = \left( 1 - \frac{C_p}{C_f} \right) \times 100\%其中 Cf和 Cp分别为进料液和渗透液的溶质浓度。MgCl₂溶液的浓度通过电导率-浓度标准曲线换算得到(使用Jenway 4520台式电导率仪测量)。水溶液中铜离子的浓度使用原子吸收光谱仪(AAS, Shimadzu AA-7000)测定。报告30分钟实验的平均水通量和截留率。

2.3. 渗透驱动膜过滤

FO和PRO实验采用先前文献中描述的定制实验室错流装置。进料液和汲取液的错流速度均固定为32.72 cm·s⁻¹,使用两台精密齿轮泵(LongerPump, WT300-1JA)分别循环。FO单元错流池中的有效膜面积为20.02 cm²。汲取液罐(2 L容量)放置于数字天平(Ampul, 457A)上,以精确记录从进料液(纯水或铜溶液)汲取至汲取液的水量。所有膜在两种取向下评估:FO模式(活性层面向进料液,AL-FS)和PRO模式(活性层面向汲取液,AL-DS)。水通量 Jv通过下式计算:

J_v = \frac{\Delta m}{\rho A_m \Delta t}

其中 Am为有效膜面积,ρ为进料液密度,Δm和 Δt分别为汲取液质量变化和时间间隔。每次运行取三次重复(时间间隔20分钟)的平均值确定膜水通量。膜在FO或PRO模式下的反向溶质通量 Js(g·m⁻²·h⁻¹) 按下式计算:

J_s = \frac{ (C_t V_t) - (C_0 V_0) }{ A_m \Delta t }其中 Am为有效膜面积,Δt为时间间隔,C0、V0和 Ct、Vt分别为时间间隔起始和结束时测得的进料液浓度和体积。使用台式电导率仪监测进料液电导率的变化。

在进行铜离子去除测试前,先以去离子水(DI water)为进料液,2 mol·L⁻¹ MgCl₂为汲取液评估膜性能。初步实验后,将进料液更换为铜水溶液,研究铜离子浓度(50、100 和 150 mg·L⁻¹)对膜性能的影响。汲取液中铜离子浓度使用AAS测定。

2.4. 膜表征

使用接触角测量仪(DataPhysics OCA),以纯水为探针液体,通过静态接触角(CA)测量分析膜上下表面的润湿特性。报告室温下在每个膜不同位置进行十次测量的平均值。使用Thermo Scientific Nicolet 5700记录膜上下表面的傅里叶变换红外(FTIR)光谱。采用衰减全反射(ATR)模式在600-4000 cm⁻¹波数范围内采集光谱,扫描16次,分辨率4 cm⁻¹。对于薄层复合(TFC)膜,分析时未将聚酰胺层从无纺聚酯支撑层上剥离。使用扫描电子显微镜(SEM)(Hitachi TM 3000)观察膜的截面结构及上下表面形貌。

3. 结果与讨论

3.1. 压力驱动膜过程

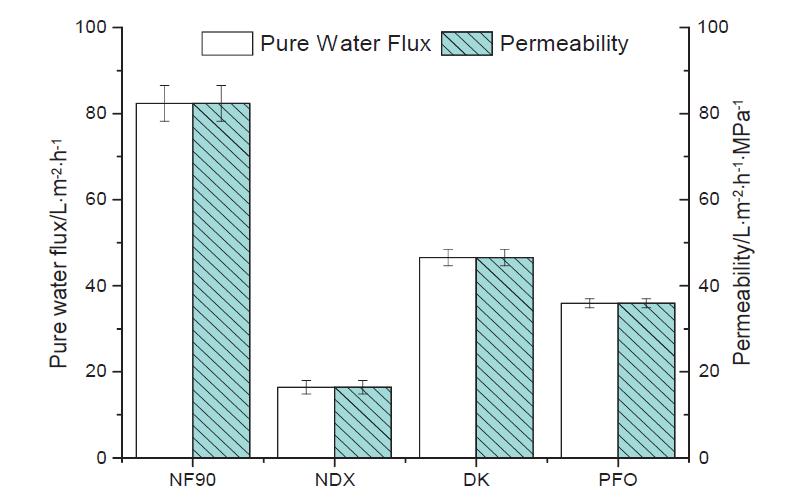

图1显示了各膜的纯水通量和渗透性。可见,NF90膜表现出最高的纯水通量和渗透性。

膜纯水通量顺序为:NF90 (82.3 L·m⁻²·h⁻¹) > DK (46.5 L·m⁻²·h⁻¹) > PFO (35.9 L·m⁻²·h⁻¹) > NDX (16.4 L·m⁻²·h⁻¹)。出乎意料的是,制造商声称具有最大分子量截留值的NDX膜产生了最低的水通量。据文献报道,NDX膜支撑层设计不佳,对水分子传输阻力高,是其水渗透性低的主要原因。本工作中NF90膜的高通量与文献报道的纯水通量范围(56.3-94.4 L·m⁻²·h⁻¹·MPa⁻¹)高度一致。DK和PFO膜的水通量则分别与文献报道值相似。

concentration: 100 mg·L-1 MgCl2 or copper ions).

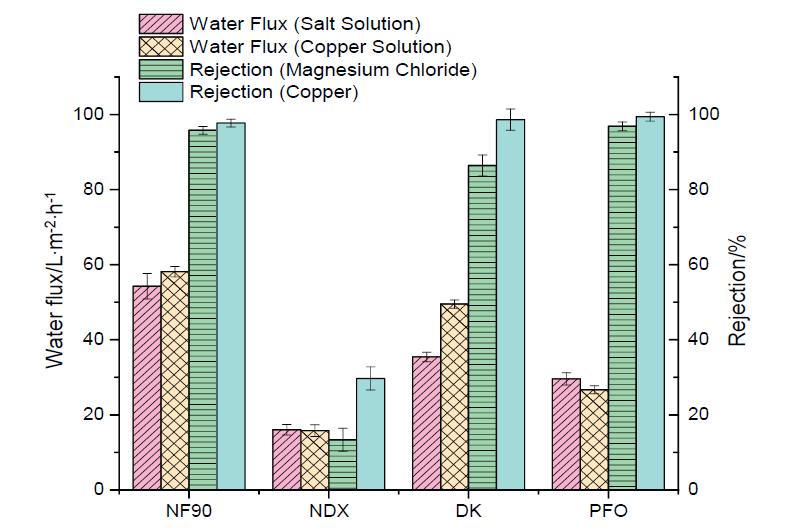

图2展示了膜在水通量、MgCl₂截留率和铜离子截留率方面的性能。

膜在过滤盐溶液和铜溶液时的水通量趋势与图1一致:NF90 > DK > PFO > NDX。与纯水通量相比,膜水通量略有降低,这是由于溶解离子的存在引发浓差极化(CP)效应,对驱动力产生负面影响。在对流渗透流作用下,溶质在膜活性层表面积累,产生更高阻力,从而降低了水渗透性。

在分离效率方面,NF90膜对两种测试溶质均显示出最高的截留率,对MgCl₂和铜离子分别为95.7%和97.7%。其次是PFO膜,其对MgCl₂和铜离子的截留率分别为96.8%和99.4%。DK膜对铜离子的截留率与PFO膜相当(98.6%),但其对MgCl₂的截留率相对较低(86.4%)。NDX膜的分离能力最低,对MgCl₂和铜离子的截留率分别仅为13.4%和29.7%。通常,纳滤膜对铜离子的截留率高于MgCl₂,这主要归因于铜较大的原子量(63.55 g·mol⁻¹)。MgCl₂在水溶液中解离为Mg²⁺(24.3 g·mol⁻¹)和Cl⁻(35.5 g·mol⁻¹)。由于离子尺寸差异显著,纳滤膜的分离机制除唐南排斥外,也可能受筛分效应支配。

压力驱动过程获得的过滤数据对成功实施渗透驱动过程至关重要。由于将使用MgCl₂作为汲取液从含铜进料液中汲取水分子,因此需要每种溶质都具有高截留率(约90%),以确保只有水分子能透过半透膜。NDX膜显示出较低的MgCl₂截留率(<20%),使其不适用于FO/PRO过程,因为预期的高反向溶质通量(汲取溶质从汲取液向进料液渗透)可能会影响两溶液间的渗透压差。鉴于此,仅NF90、DK和PFO三种商业膜将在后续进行FO/PRO性能评估。

3.2. 渗透驱动膜过程

3.2.1. 纯水作为进料液

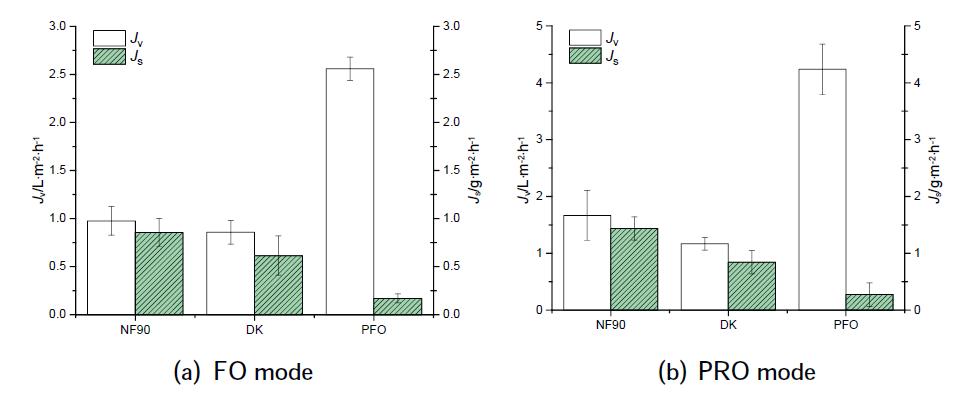

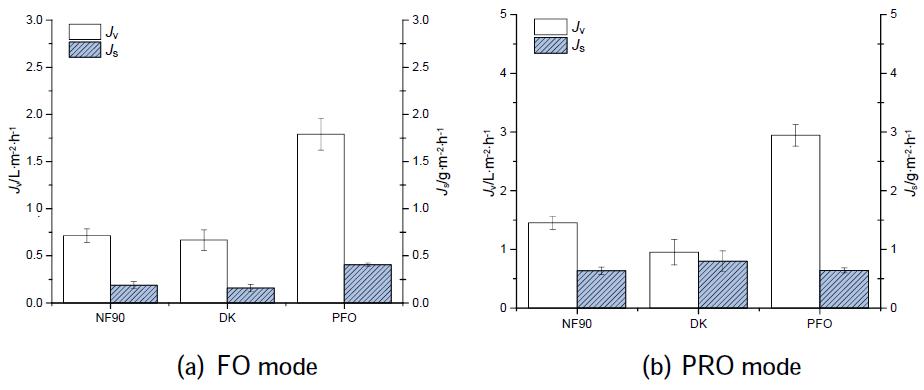

本实验选用MgCl₂作为汲取液,因其解离后可产生更高渗透压差(1 mol MgCl₂产生3 mol离子:1 mol Mg²⁺和2 mol Cl⁻),从而带来更高水通量。图3显示了使用纯水为进料液、2 mol·L⁻¹ MgCl₂为汲取液时,商业膜在FO/PRO过程中的性能。

solution and 2 mol·L-1 MgCl2 as draw solution).

对于FO和PRO实验,PFO膜实现了最高的水通量 Jv,其次是NF90和DK膜。此外,PFO膜的反向溶质通量(0.16-0.27 g·m⁻²·h⁻¹)显著低于NF90(0.85-1.44 g·m⁻²·h⁻¹)和DK膜(0.61-0.84 g·m⁻²·h⁻¹)。膜的水通量和反向溶质通量强烈依赖于膜取向;但通常,在PRO模式下测试的膜能获得更大的水通量,但同时反向溶质通量也会增加。此现象可用内部浓差极化(ICP)效应解释。PRO模式下的ICP效应较轻,因为进料液接触的是基底层而非如FO模式下接触致密的活性层。参考图1结果,PFO膜在渗透驱动过程中的水通量优于NF90和DK膜。这进一步揭示了膜的整个结构(上下表面)在FO/PRO过程中都至关重要。NF90和DK膜水通量显著较低可归因于其作为TFC膜支撑层的无纺布的存在。

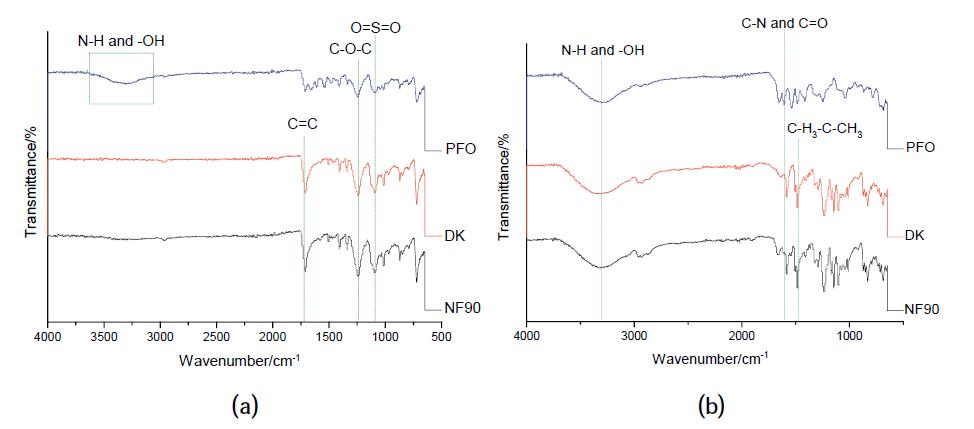

图4比较了三种膜上下表面的ATR-FTIR光谱。

清晰可见,与它们各自的顶面相比,NF90和DK膜的底面在3700-3100 cm⁻¹处未检测到宽峰,表明底面亲水性低于顶面聚酰胺层。由于两个膜表面都直接与水性溶液接触(根据膜取向,可能是汲取液或进料液),其亲水表面对最小化ICP影响非常重要。波数1459 cm⁻¹(C=C芳香环伸缩)、1503 cm⁻¹(伸缩)、1242 cm⁻¹(不对称C-O-C伸缩)、1151 cm⁻¹(对称O=S=O伸缩)和1293 cm⁻¹(O=S=O伸缩)处的峰对应于由聚砜制成的TFC膜中间层的特定官能团。顶面在1585 cm⁻¹和1552 cm⁻¹处的峰分别对应于C-N伸缩和C=O伸缩,表明聚酰胺层的特征。底面在1711、1241和718 cm⁻¹处检测到的峰证实了用于无纺布制造的材料(聚酯)。

对于PFO膜,其顶面和底面在3700-3100 cm⁻¹处均显示出宽峰,这是由于聚酰胺层中N-H和羧基的伸缩振动与O-H等基团重叠所致。中心约3300 cm⁻¹且强度高得多的宽峰是由于层中过量的O-H基团。唯一区别是底面的峰强度低于顶面。O-H基团的存在表明膜亲水性有明显改善,这可能有助于实现更高的水通量。

观察PFO膜两个表面的峰可知,整个膜由相同的聚合物材料制成。根据专利,PFO膜制造材料为芳纶聚合物,例如间位芳纶及其混合物(如多孔Nomex®)。这类聚合物具有多项优势,如优异的膜可成型性、柔韧性、改善的亲水性以及增强的耐化学性和结构稳定性,这可能带来增强的抗污染性能和更高的水通量。但必须指出,由于制造工艺的商业秘密,PFO膜的确切制备条件和性能仍不为公众所知。

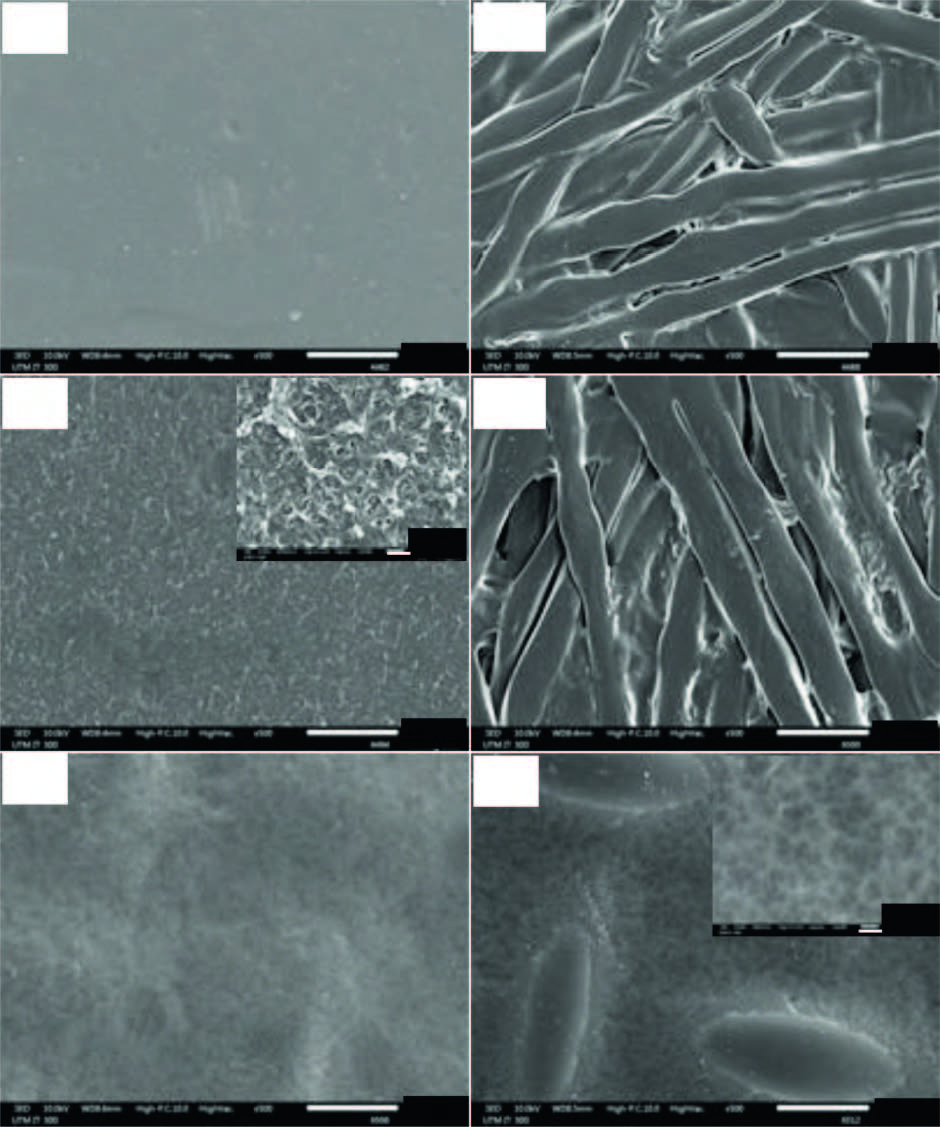

图5展示了NF90、DK和PFO膜顶面和底面的SEM图像。

可见,与DK膜相比,NF90和PFO膜具有相对光滑的顶面。NF90和DK膜的底面与PFO膜的显著差异源于其TFC膜的无纺支撑层(松散纤维)的存在。尽管无纺支撑对压力驱动过滤过程中的膜水通量影响极小,但由于ICP效应,它对渗透驱动过滤过程中的膜性能影响很大。厚厚的无纺支撑不利地影响了渗透驱动力,阻碍了水分子通过膜。因此,没有无纺布支撑的PFO膜性能优于TFC膜,实现了更高的水通量,正如本工作所证明。

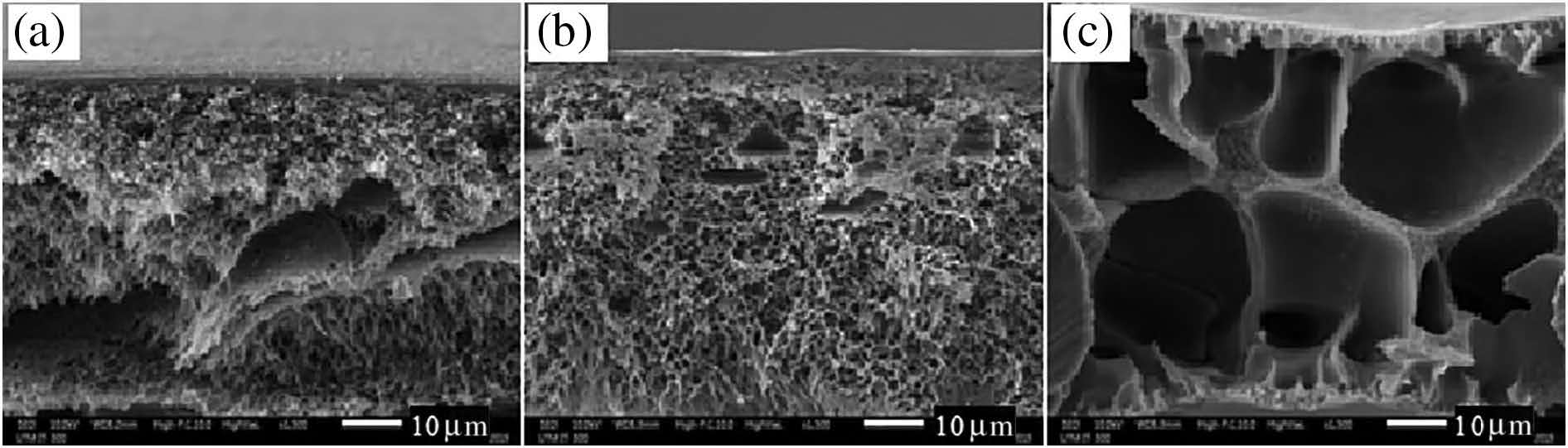

图6展示了三种膜的截面SEM图像。

清晰可见,NF90和DK膜的结构与PFO膜完全不同。由于NF90和DK膜是已知的TFC膜,其超薄聚酰胺层沉积在超滤(UF)基底上,观察到的海绵状结构是相转化法制备的UF基底的典型特征。NF90膜中存在不规则空隙,有理由相信它们在降低水传输阻力方面发挥了作用,从而导致比DK膜更高的水通量(见图3)。PFO膜中存在的大微孔是其实现显著高水通量的主要因素。其高结构孔隙率允许水分子容易地透过,从而提高了水生产率。

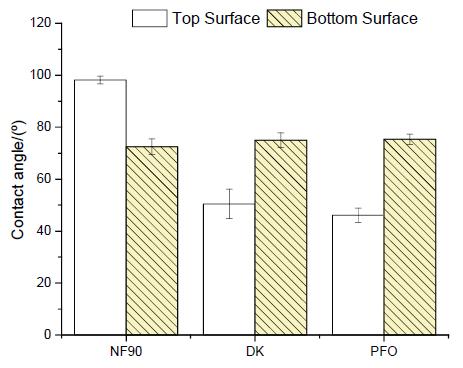

图7比较了三种膜顶面和底面的接触角。

可见,NF90顶面的接触角(98.1°)显著高于其余评估的膜(42.2°-50.7°)。NF90膜的高接触角在文献中常有报道,但这并不真正表明该膜是疏水的,因为膜表面粗糙度也可能因Wenzel或Cassie效应影响接触角测量值。关于底面接触角,所有三种膜显示出非常相似的值(72.5°-75.4°)。

3.2.2. 铜水溶液作为进料液

将所有膜的进料液从纯水更换为100 mg·L⁻¹铜水溶液进一步评估其性能,结果如图8所示。

当使用铜溶液作为进料液时,膜的水通量(与图3相比)降低了。例如,PFO膜使用铜溶液测试时,FO和PRO通量分别为1.75和2.90 L·m⁻²·h⁻¹,低于使用纯水作为进料液时同一膜的结果(2.55和4.20 L·m⁻²·h⁻¹)。水通量的降低主要源于进料液中离子的存在对进料液与汲取液之间的渗透压差产生负面影响。

关于反向溶质通量,膜在FO和PRO模式下测试时通常分别显示<0.5和<1.0 g·m⁻²·h⁻¹。最小的 Js值表明纳滤膜适用于渗透驱动过程。此外,从汲取液中随机取样的溶液被发现铜离子含量均低于3 mg·L⁻¹,这与图1所示膜实现的高截留率(>97%)一致。

铜离子浓度对PFO膜性能的影响进一步评估,结果列于表2。可见,进料液中铜离子浓度的增加导致反向溶质通量上升。随着铜离子浓度从50增至150 mg·L⁻¹,PFO膜的 Js值在FO和PRO模式下分别从0.279增至0.945 g·m⁻²·h⁻¹和从0.357增至1.383 g·m⁻²·h⁻¹。另一方面,膜的 Js/Jv比值在最高铜离子浓度(150 mg·L⁻¹)时也更大。更大的 Js/Jv比值反映了膜整体选择性的下降和过程效率的降低。然而,与文献报道的发现(Js/Jv比值 > 0.4)相比,我们的结果令人满意。

表2 使用不同浓度铜溶液测试的PFO膜的性能

| 铜离子浓度 (进料液) | pH值 | FO模式 | PRO模式 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Js (g·m⁻²·h⁻¹) | (Js/Jv) (g·L⁻¹) | Js (g·m⁻²·h⁻¹) | (Js/Jv) (g·L⁻¹) | ||

| 50 mg·L⁻¹ | 6.1 | 0.279 | 0.302 | 0.357 | 0.244 |

| 100 mg·L⁻¹ | 5.7 | 0.362 | 0.202 | 0.643 | 0.218 |

| 150 mg·L⁻¹ | 4.3 | 0.945 | 0.448 | 1.384 | 0.415 |

4. 结论

本工作评估了商业纳滤膜在渗透驱动过程中去除铜离子的性能。实验结果表明,NF90、DK和PFO膜均能有效去除铜离子,但PFO膜在水渗透性方面表现最佳,这主要归因于其良好的结构完整性与优异的表面特性。使用MgCl₂作为汲取液使PFO膜能够在保持高铜离子截留率的同时,实现低反向溶质通量。与FO模式相比,PFO膜在PRO模式下能实现更高的水通量,这得益于减轻的ICP效应。通过将进料液中的铜浓度从50增至150 mg·L⁻¹,发现PFO膜在FO和PRO模式下的 Js值均增加,导致 Js/Jv比值增大,但这些比值仍处于可接受的满意水平。就水质而言,PFO膜几乎能完全截留铜离子,且不受膜取向和进料液铜浓度的影响,为无需施加外部驱动力的工业废水处理提供了一种替代解决方案。